Afirma doctor Mario Chávez-Peón, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, quien expuso en el quinto coloquio del Centro de Investigación del Desarrollo en Cognición y Lenguaje de la Facultad de Medicina UV.

Una visión panorámica de los procesos de adquisición, articulación y socialización de las lenguas que emplean los pueblos originarios de Mesoamérica, su desarrollo desde la infancia y su estado de relación con el español, entregó el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México y doctor en Lingüística por la Universidad de la Columbia Británica (Vancouver, Canadá), Mario Chávez-Peón.

Autor de destacados estudios sobre la estructura lingüística de las lenguas indígenas, en especial de los patrones fónicos y morfología de las lenguas otomangues, Chávez-Peón fue el encargado abrir el quinto coloquio del Centro de Investigación del Desarrollo en Cognición y Lenguaje (CIDCL) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.

El encuentro, que contó con el respaldo de la Escuela de Fonoaudiología, tuvo lugar en el Campus de la Salud UV de Reñaca y convocó a docentes, investigadores, estudiantes tesistas de pregrado y postgrado y profesionales de diferentes disciplinas.

“Lo que en definitiva perseguimos con este coloquio es reunir a los investigadores de nuestro Centro con expertos internacionales, y también brindar una oportunidad similar a los estudiantes de pregrado, para que muestren lo que están haciendo y den cuenta, aunque sea en forma preliminar, de los resultados de sus trabajos y descubrimientos en este ámbito”, dijo la directora del CIDCL, María Francisca Alonso, al inaugurar la versión 2024.

Durante su presentación, titulada “Primeras infancias en lenguas originarias y español de contacto”, el doctor Chávez-Peón abordó los procesos de adquisición, articulación y socialización del lenguaje que utilizan algunos pueblos originarios, y compartió los resultados de algunas investigaciones en las que ha participado en México y países sudamericanos.

Inició su presentación afirmando que el estudio de las lenguas originarias es un ámbito que se encuentra “escondido”, que suele pasarse por alto y sobre el que se indaga cada vez menos. Este fenómeno, adujo, no es nuevo ni reciente, pero se ha agudizado en las últimas décadas. “Lo que pasa es que nos cuesta vernos como lo que en verdad somos y siempre hemos sido: seres multilingües y multiculturales. Y hoy más que antes, como resultado de la prominencia de una idea homogeneizadora y globalizante que, aun sin buscarlo, nos hace menos diversos, menos tolerantes e incluso menos resistentes frente a cuestiones o desafíos biológicos”, acotó el académico mexicano.

Desafío para la academia

El investigador del CIESAS planteó que una de las grandes aportaciones del estudio de las lenguas originarias es el valor ecológico que guardan ellas y los pueblos que las hablan. “Comprender esto es fundamental para el futuro de las grandes sociedades, que parecen estar arrasándolo todo. Acercarnos a pueblos minorizados nos enseña mucho más de lo que de seguro les podemos enseñar nosotros a ellos”, aseguró.

En tal sentido, Chávez-Peón sostuvo que el desafío para el mundo académico y para las instituciones formadoras en este plano surge de la interrogante de cómo lograr insertar este modo de pensar en los programas de estudios, en las salas de clase, en especial en disciplinas como la fonoaudiología.

“Parece algo difícil, pero a mi juicio no lo es tanto. Hay programas de pregrado y postgrado que trabajan con poblaciones vulnerables y minorizadas, con pueblos que están fuera de la norma, por así decirlo, y que en el caso de sus nuevas generaciones presentan, por ejemplo, desarrollo atípico, trastornos del lenguaje, y sus generaciones mayores, algunas enfermedades que deben ser tratadas de manera más precisa. Entonces es ahí donde el aporte de este tipo de disciplina y otras es clave. Adoptar este enfoque implica volver al sentido universitario primigenio: ser universales, en lugar de apostar por líneas cerradas de formación o de investigaciones más específicas”, argumentó.

Comprensión del entorno

Ya adentrándose en el título de su presentación, Chávez-Peón afirmó que la adopción de cada lengua está relacionada con formas particulares de crianza, de comprensión del entorno, de pensamiento, de una cosmovisión o de conceptualizaciones propias que difieren incluso de las que poseen lenguas cercanas o vecinas, y que van moldeando a las personas desde la infancia temprana.

Un caso del que dio cuenta y sobre el que ejemplificó fue el de los raros lenguajes silbados, que son parte de algunas lenguas tonales presentes en diferentes regiones del mundo, como la mesoamericana, entre las que figuran algunas de la familia otomangue como la chinanteca, la zapoteca, la mazateca y la otomí, entre otras. En ellas, los silbidos se utilizan como códigos o conversiones de los fonemas, que adquieren sentido en base al tono, longitud e intensidad empleada y que surgen de la observación y del contacto con la naturaleza.

“Mesoamérica es la tercera zona geográfica del planeta —después de Asia y África— con más lenguas tonales. Siempre me ha llamado la atención la capacidad de ciertos pueblos de hablar con sonidos más graves o más agudos y expresar significados a partir de ello. Lo curioso es que más o menos la mitad de las lenguas del mundo son tonales, es decir, desde ese punto de vista no son exóticas ni minoritarias. Lo que sucede es que en su gran mayoría las lenguas europeas y las actualmente dominantes no lo son. Y por ende, desde la perspectiva global moderna, las lenguas tonales lucen menos, aun cuando son fascinantes”, aclaró el docente e investigador mexicano.

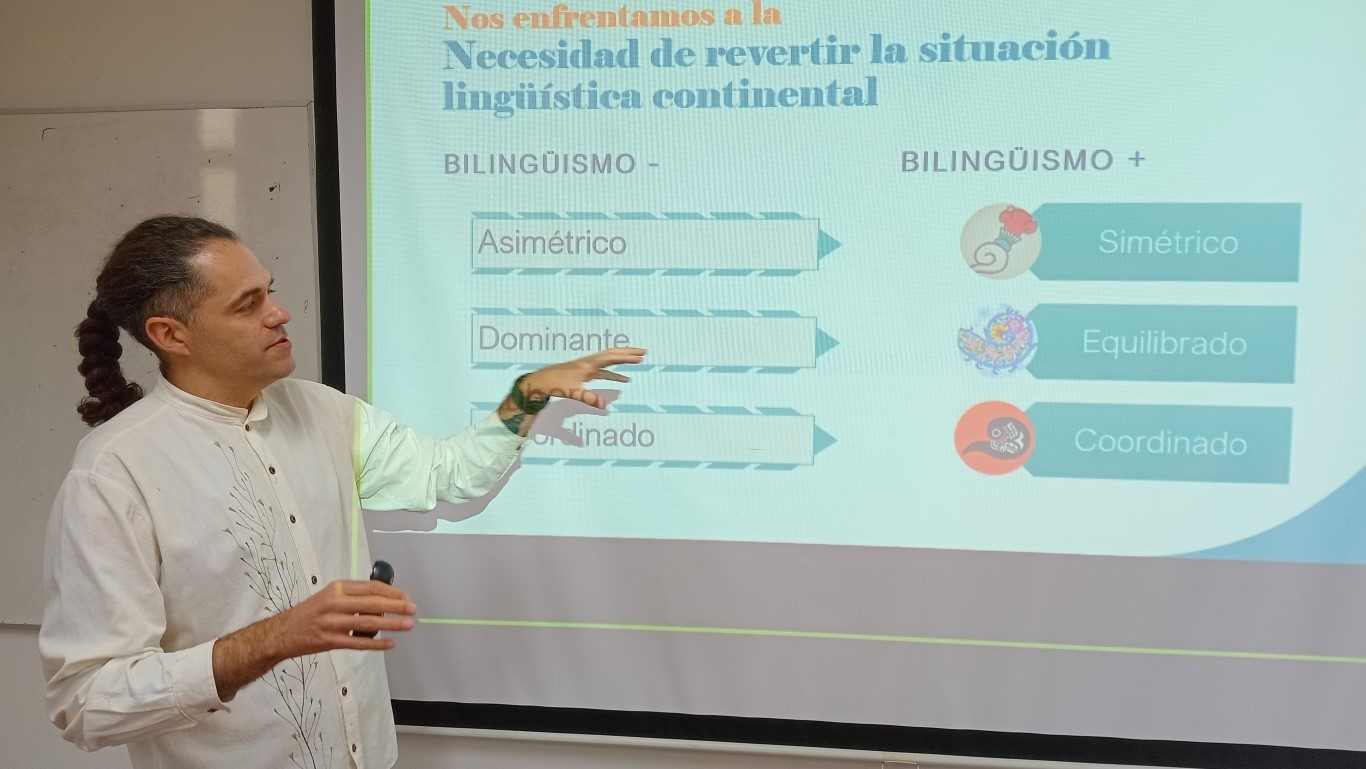

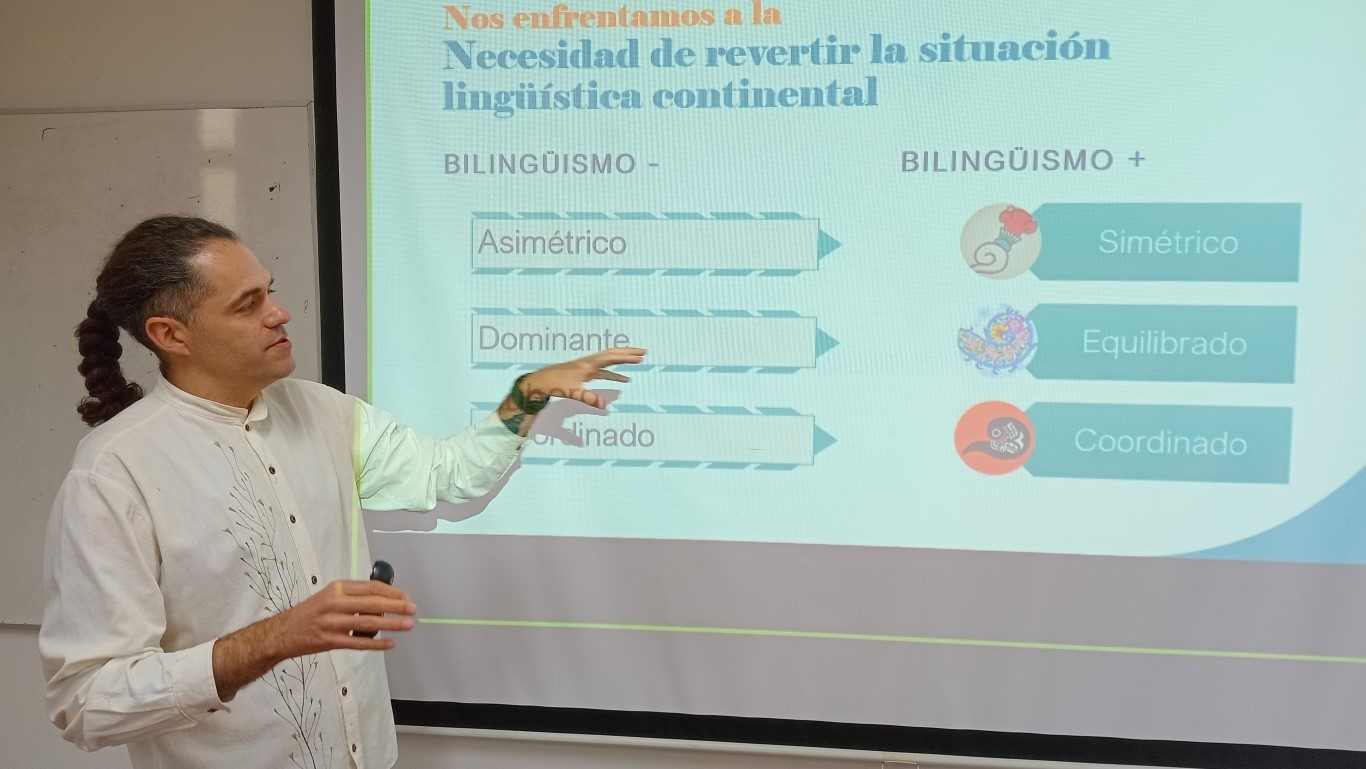

Para Chávez-Peón, lo anterior abre el tema de cómo enfrentarse al desarrollo del bilingüismo, en particular en un continente como el americano, en el que domina una lengua —la española— que es necesaria para la interacción habitual dentro de cada país y entre países.

Al respecto, el especialista planteó la necesidad de revertir la situación lingüística continental, que hoy se caracteriza por un bilingüismo que definió como asimétrico, dominante y subordinado, en pro de un bilingüismo que sea simétrico, equilibrado y coordinado.

El investigador expuso que lo ideal sería que las personas se mantengan bilingües o multilingües incluso, como ha ocurrido y todavía ocurre en muchas sociedades del mundo, donde las personas hablan o dominan dos, tres y hasta más lenguas. Y esta realidad se da más en pueblos minorizados que en las grandes sociedades.

“La palabra tequio, por ejemplo, que deriva del náhuatl, refiere a una práctica voluntaria o trabajo colaborativo que se suele aplicar para dar cuenta de faenas en que las personas aportan a una comunidad, como levantar una casa para una pareja de recién casados. Son prácticas que también poseen otras culturas y que definen otras lenguas, pero que en muchas ya se han perdido y que al rescatar el idioma también son factibles de ser recuperadas. Esto nos lleva a entender que los modelos de sociedad que aplican ciertos grupos dominantes a otros impiden muchas veces el desarrollo congruente y armónico de uno o más pueblos específicos y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto”, concluyó Mario Chávez-Peón.

Otras intervenciones

El programa del quinto coloquio del CIDCL incluyó la participación de docentes e investigadores de ese Centro y de la Escuela de Fonoaudiología UV, André Gómez y Alejandra Figueroa. El primero dio cuenta de los avances de un proyecto sobre las ventajas de la estimulación rítmica auditiva en personas mayores, mientras que la académica expuso los pormenores de un estudio sobre la influencia de la memoria de trabajo y la memoria procedimental en la calidad de la escritura.

A ellos se sumó María Francisca Alonso, quien presentó una propuesta denominada Leximetrix, basada en el desarrollo de una herramienta computacional para el análisis de textos.

También tuvieron espacio en el encuentro tres grupos de estudiantes de la carrera de Fonoaudiología que se iniciaron en la investigación en este ámbito.

El equipo conformado por Claudia Guzmán, Montserrat Gamboa, Nicole Pizarro, Ayleen Núñez y Monserrat Cañas, abordó el tema de los efectos de la inhibición y la flexibilidad cognitiva en la compresión lectora de escolares. En tanto, Tamara Cabrera, Lezni Castro y Catalina Gálvez presentaron las conclusiones de un trabajo sobre el dominio de idiomas extranjeros por parte de personas mayores. La tercera y última ponencia estuvo a cargo del equipo integrado por Catalina Betancud, Danae Escribano, Camila Ormazábal, Daniela Poblete y Mitzi Ulloa, que presentó una revisión bibliográfica acerca de la memoria en sujetos del espectro autista de entre dos y dieciocho años.

El encuentro concluyó con la intervención a distancia, en modalidad telemática, del doctor Brian MacWhinney, renombrado profesor de Psicología y Lenguas Modernas de la Universidad Carnegie Mellon (Pensilvania, Estados Unidos) y creador de un banco de datos sobre temas y estudios relacionados con el lenguaje y la cognición.

Nota: Gonzalo Battocchio