Estudio de la UV revela escasez de políticas públicas para los jóvenes en doce comunas de la región

La investigación da cuenta de cuáles son las principales preocupaciones y necesidades de este grupo etario.

En cualquier sociedad moderna, las y los jóvenes son considerados como actores relevantes en distintos planos de su quehacer, ya sea a partir de una mirada positiva, viéndolos como motores de cambio y relevando su fuerza productiva y reproductiva, o desde una negativa, considerándolos como agentes de perturbación social si no se logra abordar correctamente los peligros que les acechan. De todas formas, existe consenso en que necesitan atención y que deberían estar permanente en el foco de las políticas públicas. Sin embargo, esto no tiene necesariamente un correlato con lo que las administraciones nacionales o locales hacen —o no hacen— en relación con las juventudes.

Un reciente estudio del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso deja en evidencia la escasez de iniciativas orientadas a este grupo —definido por INJUV en el tramo etario entre quince y 29 años— en la Región de Valparaíso, junto con realizar un catastro de las principales problemáticas que las y los jóvenes de la zona enfrentan y las necesidades que reconocen.

Partiendo desde la base que veintitrés de las 38 comunas de la región no cuentan con una Oficina Municipal de Juventudes (OMJ), el trabajo, titulado “Catastro de actividades, beneficios y servicios dirigidos a la población juvenil en los municipios de la Región de Valparaíso”, se centró en doce de estas comunas (Petorca, Catemu, La Cruz, Puchuncaví, Calle Larga, Quilpué, San Esteban, Santo Domingo, Juan Fernández, Santa María, Llayllay y Putaendo), algunas de ellas capitales provinciales, para establecer un panorama de la insuficiente atención que las personas jóvenes reciben en sus lugares de residencia.

Lo que hacen (y lo que no) los municipios

A partir de un análisis pormenorizado de las comunas mencionadas, que comenzó con una descripción detallada de sus características demográficas, la escolaridad, la pobreza, el empleo, los delitos, su cultura e identidad y el presupuesto municipal, para luego continuar con un catastro de actividades, beneficios y servicios dirigidos a la población juvenil, el estudio llegó a una serie de conclusiones que dan cuenta de la insuficiencia de las políticas orientadas a este segmento de la población.

En primer lugar, se constató que en general no existen planes de desarrollo juvenil o planes comunales de la juventud al interior de los municipios participantes del estudio, y que sólo existen prácticas aisladas desde diversas oficinas o departamentos municipales destinadas al mismo grupo de beneficiarios.

También se observó que, si bien todos los tramos etarios se encuentran abarcados en gran parte de las áreas temáticas, el tramo correspondiente a adolescentes entre quince y 17 años es el que tiene una mayor cantidad de actividades, beneficios y servicios, a diferencia del tramo de 18 a 29 años, principalmente debido a la fuerte presencia de instituciones estatales destinadas a la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones, y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los municipios entrevistados.

En tercer lugar, se observó que existe una mayor presencia de programas focalizados, es decir, que se orientan a jóvenes con características específicas, además de los programas universales. Los de tipo focalizado se relacionan principalmente con población que tiene problemas con el consumo de alcohol y drogas, que ha sido vulnerada en sus derechos, autonomía económica de las mujeres jefas de hogar y programas de ayuda escolar, entre otros programas de oferta estatal. Respecto a los programas universales, es decir, destinados a la población general, destacan las actividades, beneficios y servicios relacionados a temáticas deportivas, culturales, competencias laborales y de empleabilidad y salud.

El estudio destaca que, al no contar con una OMJ, los municipios han tenido que generar diferentes estrategias para entregar una oferta programática que satisfaga las necesidades de las y los jóvenes de sus comunas con los limitados recursos económicos con los que cuentan. Así, los gobiernos locales intentan trabajar de manera interseccional para atender a la población joven desde diferentes aspectos, como infancia, mujer y equidad de género, diversidades, salud, empleo y trabajo y discapacidad, entre otros, siendo un aspecto para destacar dentro de los municipios sin OMJ.

También se establece que las posibilidades de abrir una Oficina Municipal de Juventud en los municipios que participaron en el estudio son mínimas para la gran mayoría en el corto y mediano plazo, puesto que no representa una prioridad en comparación a otras necesidades comunales, mientras que en algunos casos excepcionales se proyecta la pronta apertura de una OMJ.

Sobre las conclusiones del estudio, el director del Observatorio, Aldo Valle, comenta que “es sabido que la adolescencia y la juventud son etapas frágiles y de riesgo en la biografía de todas las personas. Por tal razón, la familia y los entornos sociales pueden resultar decisivos en el proceso de socialización de la persona, es decir, de la formación de la personalidad y los aprendizajes normativos y sociales fundamentales. Cuando las familias no cumplen ese rol o no pueden cumplirlo, los entornos sociales pueden sumarse como parte del problema, especialmente en los sectores más vulnerables económicamente. Todos los estudios indican que hay una correlación evidente entre la falta de oportunidades laborales y de educación de los jóvenes, con el riesgo de conductas desviadas e infractoras de normas y hábitos indispensables para vivir en sociedad”.

“Quienes deciden las políticas públicas deberían tener un foco prioritario en la niñez y la adolescencia, precisamente porque si se llega a tiempo, el Estado y la sociedad tendrán menos costos o no se necesitará apoyos por toda la vida de esas personas, además del positivo impacto que una juventud bien educada y con más oportunidades tiene en la ciudadanía, la seguridad y el desarrollo de la sociedad” agrega.

El estudio también alerta sobre la importancia de crear una Política Nacional de Juventudes, cuyas implicancias permitan destinar más recursos y profesionales capacitados para atender a las necesidades de las juventudes, tal como sucede con la protección de la niñez mediante la Ley 21430. En este aspecto, se sugieren tres líneas de acción: identificar necesidades y fortalecer espacios de participación desde la mirada de las juventudes; pertinencia territorial en las políticas públicas dirigidas a la juventud; trabajo intersectorial en las políticas públicas dirigidas a la juventud.

Las problemáticas

El estudio estableció que un gran número de los y las jóvenes de las comunas analizadas emigran en busca de nuevas y mejores oportunidades, tanto laborales como académicas, lo cual redunda en una escasa oferta educativa a nivel secundario y, sobre todo, en educación superior. En consecuencia, una parte importante de la población juvenil se traslada a otras comunas para continuar estudios de educación superior, lo que implica que gran parte del tiempo se destina a movilización y transporte, con el consecuente efecto económico para los jóvenes y sus familias.

Este problema tiene, además, otro efecto: la mayoría de estos jóvenes no tiene posibilidades de encontrar trabajo en su comuna de origen al completar sus estudios, ya que las principales oportunidades de empleo giran en torno al trabajo agrícola (92 por ciento de las comunas entrevistadas corresponden a localidades con gran cantidad de población rural), lo que trae como consecuencia la migración de jóvenes, además del envejecimiento poblacional.

Entre las dificultades que enfrentan quienes deciden no emigrar, se menciona un importante aumento en el narcotráfico y en el consumo de drogas y alcohol, asociado a un incremento de la inseguridad.

Otra problemática hace referencia a la falta de oferta cultural y recreativa para los y las jóvenes, quienes se desplazan a ciudades cercanas para satisfacer estas necesidades. Así, el fútbol y la actividad deportiva aparecen como posibilidades de recreación. Sin embargo, el fútbol conlleva sus propias dificultades, puesto que su práctica muchas veces se ve mezclada a episodios de violencia y al consumo de alcohol por parte de la población joven y adulta.

También se observa una baja participación de los y las jóvenes en los mecanismos de participación ciudadana que impulsan los municipios, ya que si bien la juventud manifiesta deseos de involucrarse, no se ve convocada por las políticas que propone el Estado, ya sea desde el gobierno central o desde las municipalidades.

Para Aldo Valle, “sin duda existe un déficit en la pertinencia de las respuestas de la política en este ámbito social, pero se debe a la falta de una institucionalidad más robusta tanto a nivel nacional como regional, lo que deja a los gobiernos locales sin recursos ni las capacidades profesionales que se requieren”.

Karina Risco, encargada de Estudios del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional UV, profundiza en este aspecto: “La falta de políticas públicas orientadas a la juventud podría interpretarse como una demanda desatendida de este grupo etario desde la institucionalidad central, así como la baja participación en elecciones por parte de la juventud podría interpretarse como una falta de interés por las políticas de la institucionalidad. En este sentido, fortalecer este vínculo se vuelve una necesidad para ambas partes”.

“Sin embargo, el estudio da cuenta de los esfuerzos que se realizan desde los gobiernos locales para atender y favorecer a las juventudes en diversas áreas, dentro de sus posibilidades. Estas señales permiten relevar y resignificar el rol de las juventudes como sujetos de derecho y, en el mejor de los casos, como actores estratégicos con capacidad de agencia, es decir, con las competencias necesarias para participar en la gestión de actividades en conjunto a gobiernos locales u organizaciones interesadas en beneficiar a las juventudes que habitan nuestra región y todo el territorio”, agrega.

Las necesidades

Entre las principales necesidades manifestadas por quienes tomaron parte del estudio se pueden mencionar:

—Orientación vocacional y laboral: focalizada en apoyo para la inserción en el mundo laboral o en la educación superior una vez terminada la enseñanza media.

—Espacios de participación: se hace hincapié en la importancia de generar espacios de participación y liderazgo juvenil, junto con avanzar hacia instancias de participación ciudadana vinculante.

—Oferta educativa: se menciona como una necesidad crucial contar con una mayor oferta educativa en la comuna, tanto a nivel de educación media como en educación superior.

—Oferta laboral: se apunta a diversificar la matriz productiva para que existan mayores y mejores posibilidades de empleo para los y las jóvenes profesionales que aspiran a trabajar en sus comunas de origen. También se plantea que los municipios generen plazas especiales para estos jóvenes.

—Espacios recreativos y de ocio: se manifiesta la necesidad de generar nuevas instancias de esparcimiento y espacios de ocio para jóvenes, diversificar los espacios recreativos y de encuentro, además de contar con más vida nocturna en las comunas estudiadas.

—Crianza responsable y respetuosa: se enfatiza la importancia de promover formas de crianza positivas y respetuosas, con el fin de promover en los hogares el bienestar psicológico, la salud mental y emocional de los y las jóvenes.

—Educación sexual y mental: se afirma que existe una necesidad urgente de crear espacios de educación sexual integral en los establecimientos educacionales, y de contención emocional para los y las jóvenes de las comunas.

—Intervención contra el consumo de drogas y alcohol: se enfatiza en la importancia de promover gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social para abordar el consumo de sustancias ilícitas.

Metodología del estudio

La investigación incluyó técnicas de recolección y análisis de datos de carácter cualitativo y cuantitativo.

En relación con el diseño muestral, el estudio utilizó un muestreo intencionado por criterios, que consiste en la conformación de la muestra a través de la suma de las unidades de análisis definidas en el estudio, las que se ajustan a criterios definidos en el contexto de la investigación.

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se utilizó la entrevista semiestructurada, el grupo focal y un formulario de recolección de información.

Se realizaron doce entrevistas a distintos informantes relacionados con los municipios considerados en la muestra. El grupo focal estuvo dirigido a los mismos informantes y contó con la presencia de ocho participantes en total, además de la directora del INJUV Valparaíso. Se escogió el grupo focal como técnica debido a que posibilita el diálogo entre los participantes, rescatando sus experiencias comunes, a partir de estímulos específicos. Respecto al formulario de recolección de información, una manera adicional de recabar información respecto a las actividades, beneficios y servicios dirigidos a la población juvenil en los municipios que formaron parte, se redujo la muestra posible a quince municipios. Se logró la participación voluntaria de los doce municipios mencionados.

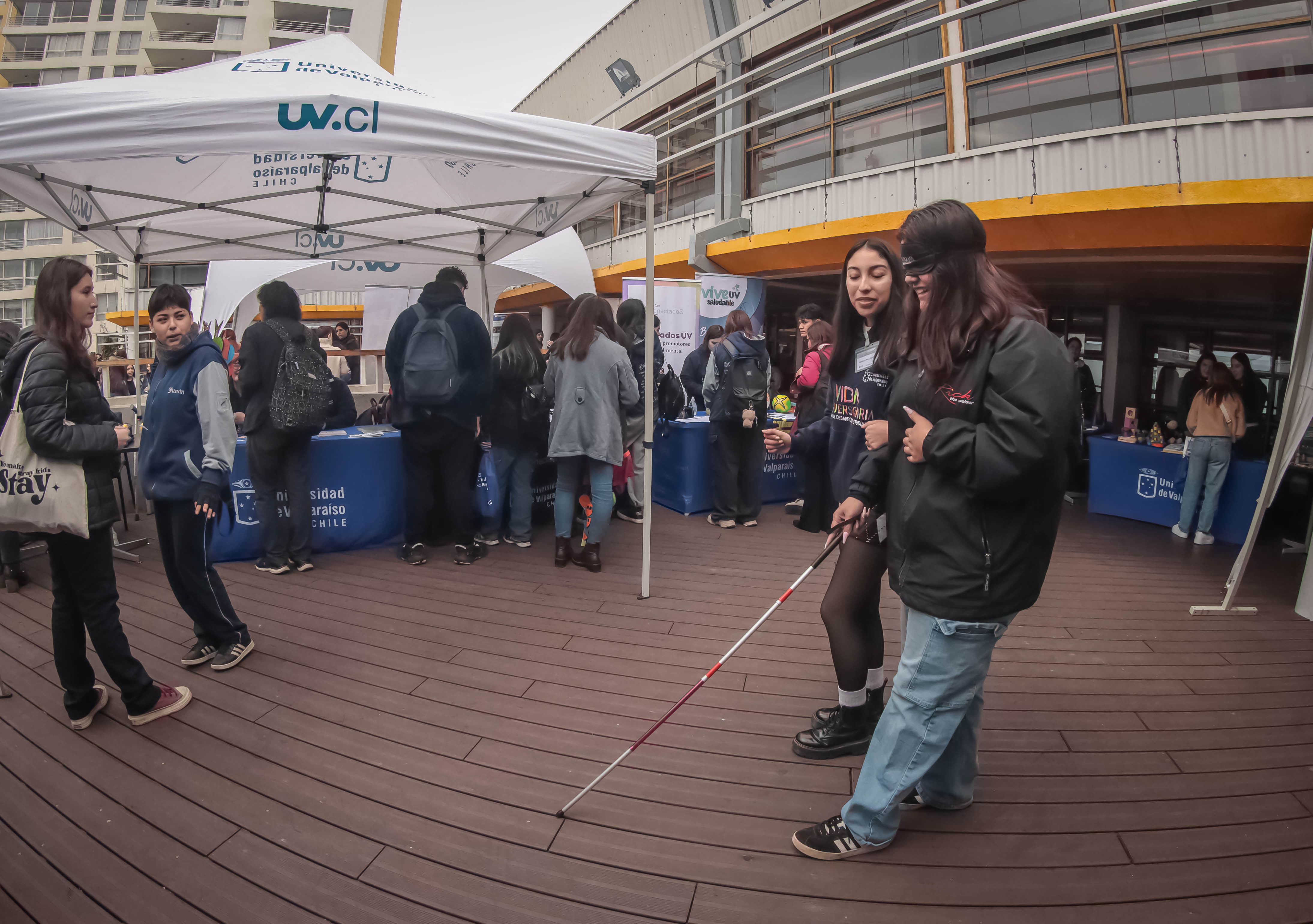

Nota: Juan Pablo Salas / Foto: Denis Isla