El IFA continúa liderando la importante tarea de rescatar y poner en valor la historia astronómica del país

En el marco de los 180 años de la fundación del primer observatorio astronómico chileno y del Día del Patrimonio, el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso (IFA-UV), junto a la Fundación Altura Patrimonio, realizó un seminario sobre patrimonio astronómico y una visita guiada al ex museo Lord Cochrane, inmueble que albergó el primer observatorio astronómico chileno –fundado por Juan Mouat en 1843– y que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1963.

El seminario marcó el inicio del proyecto “Bajo el cielo de Chile”, financiado por el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile 2022, que busca establecer conexiones entre el patrimonio astronómico y el desarrollo sostenible y proyección de los observatorios nacionales.

A la actividad concurrieron el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales; la decana de la Facultad de Ciencias, Marisol Tejos; el director de Extensión y Comunicaciones UV, Osvaldo Bizama; la astrónoma Premio Nacional de Ciencias Exactas (2021), Mónica Rubio; el vicedecano de la Facultad de Ciencias, Víctor Cárdenas; el director del Instituto de Física y Astronomía, Eduardo Ibar; el astrónomo del Museo Interactivo Mirador (MIM), Sergio Vásquez; el doctor en Astrofísica y académico del IFA Nikolaus Vogt, directores y miembros de la Fundación Altura Patrimonio, astrónomos, investigadores, académicos, académicas y estudiantes de pre y postgrado.

La historia de la astronomía moderna en Chile se remontaba al año 1849, momento en el que se puso en funcionamiento un observatorio en el cerro Santa Lucía. Sin embargo, el auténtico hito que impulsó el desarrollo de la astronomía en el país tuvo lugar seis años antes, con la fundación del observatorio de Juan Mouat, en el cerro Cordillera de Valparaíso, en 1843.

“El hallazgo del observatorio de Juan Mouat fue el comienzo de un trabajo que ya suma cuatro años y que ha asentado el estudio del patrimonio astronómico en Chile. El resultado de la primera investigación se transformó, en 2022, en el Museo Virtual del Tiempo, un sitio web interactivo que explica la relación entre los astros y el paso del tiempo. Ese mismo año, Altura Patrimonio presentó una solicitud ante el Consejo de Monumentos Nacionales para rectificar el nombre bajo el cual se declaró Monumento Histórico Nacional el inmueble donde funcionó el observatorio. El edificio había sido erróneamente denominado Castillo San José y pasará a llamarse “Casa Observatorio Mouat, testigo arqueológico del Castillo San José”. Este logro representa un paso importante en la recuperación de la memoria histórica del observatorio y su importancia como patrimonio cultural de Chile”, afirmó Daniela Bustamante, arquitecta y presidenta de Fundación Altura Patrimonio.

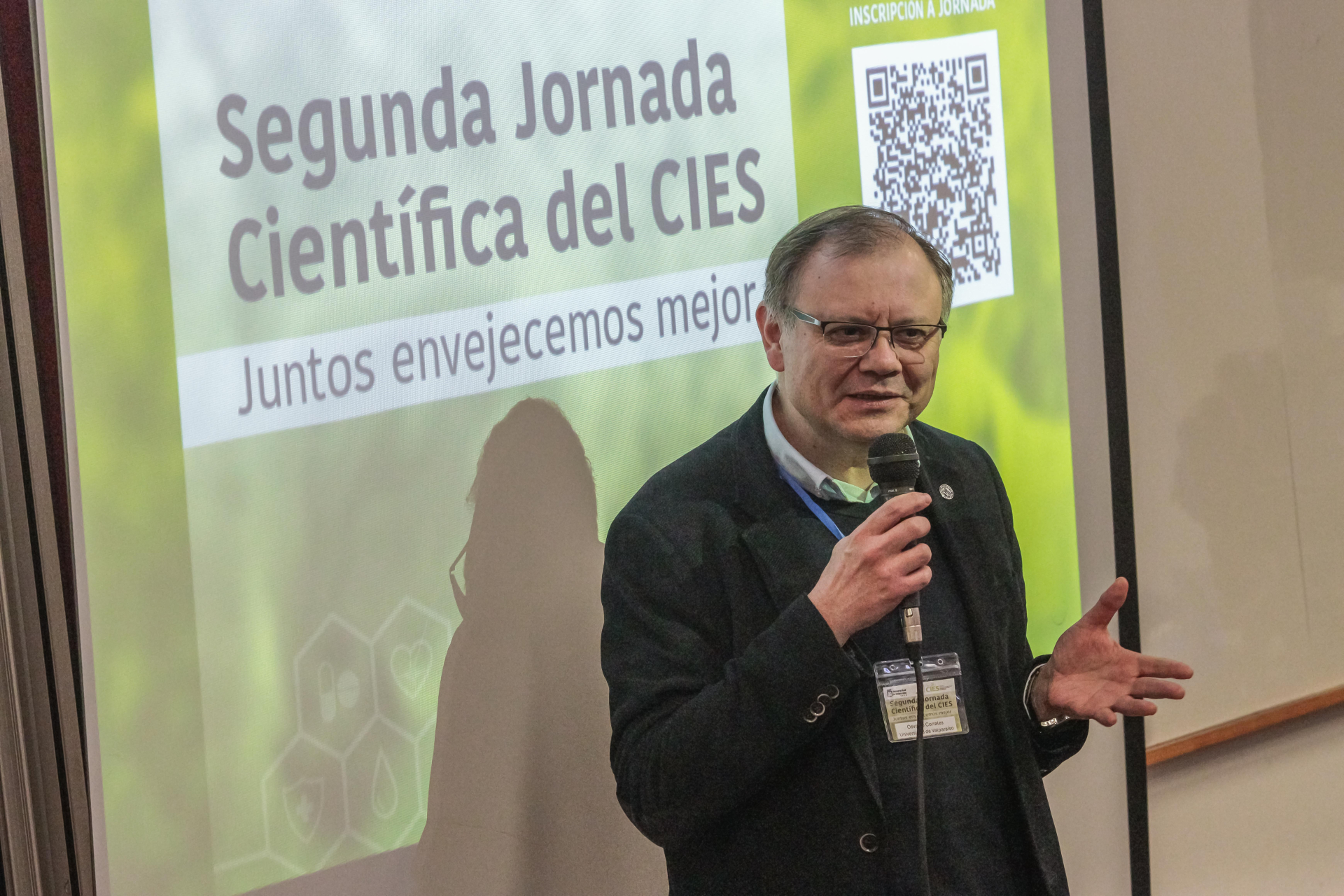

Eduardo Ibar, director del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y miembro de la Fundación Altura Patrimonio, señaló que la investigación “Bajo el cielo de Chile” tomará casi dos años de desarrollo y sus resultados se pondrán a disposición de la ciudadanía a través del sitio web de la Fundación Altura Patrimonio, con una propuesta de contenidos interactiva que busca ampliar el acceso a la información: “Gran parte de la investigación astronómica, que empuja a su vez un desarrollo tecnológico de vanguardia, mira con ansias hacia el futuro para descubrir nuevos mundos o proponer nuevas interpretaciones del universo. Este proyecto se enfoca en mirar al pasado, particularmente en el rescate de los primeros proyectos astronómicos que se realizaron en nuestro territorio. Personalmente creo que para entender cómo es que Chile llegó a ser una potencia mundial en astronomía es fundamental entender este pasado”.

El rector Osvaldo Corrales destacó que “el Instituto de Física y Astronomía, junto a sus académicos, hace algún tiempo viene trabajado en esta valiosa iniciativa, que busca recuperar la historia y el patrimonio científico de Valparaíso y -en particular- reconociendo este inmueble (ex museo Lord Cochrane) como el lugar donde se situó el primer observatorio astronómicos de Chile y de Latinoamérica, junto al legado intelectual y científico de Juan Mouat. Es un trabajo que ha tenido algunos hitos relevantes, como la elaboración del Museo Virtual del Tiempo, y que hoy día busca proyectarse, intentando establecer aquí un hito patrimonial, donde todos los porteños y las porteñas puedan saber que en este espacio, en esta casa, no solo estuvo el castillo San José, sino que –sobre todo- estuvo la casa de Juan Mouat y el primer observatorio astronómico del país”.

La astrónoma Mónica Rubio relevó que “estoy muy contenta de estar aquí, en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Ciencias, junto a nuestros colegas astrónomos y me parece que esta es una iniciativa que es realmente espectacular: poner en valor y dar a conocer este patrimonio de Valparaíso, que también es un patrimonio nacional, que era completamente desconocido para la comunidad, eso me parece formidable. Espero, con toda mi fuerza y energía, que puedan lograr todos los objetivos que se han propuesto con la Fundación Altura Patrimonio. Pienso que lo que están haciendo es muy valioso y los felicito por esta iniciativa. Les deseo mucho éxito en el futuro”.

A la actividad asistieron cerca de cuarenta personas e incluyó una charla en la sala Juan Mouat de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso y la visita guiada al inmueble que albergó el observatorio, ubicado en calle Merlet 195, Valparaíso.