Iniciativa cuenta con el apoyo de Gerópolis y la Facultad de Odontología UV. Busca que se llegue a los ochenta años de vida con al menos veinte dientes naturales.

En año 1989, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón y la Asociación Dental de ese país promovieron una estrategia nacional de salud bucodental llamada “Campaña 8020”, en la que ochenta representaba la expectativa de vida promedio de los japoneses en ese momento y veinte indicaba el número crítico de dientes naturales para mantener la función alimenticia de por vida.

La dentición funcional, es decir, presentar veinte o más dientes, previene la fragilidad en personas mayores de 75 años, promoviendo la autonomía en la vejez y la ingesta de múltiples nutrientes y alimentos con mayor consistencia y dureza, como frutas y verduras, lo cual mejora la salud cognitiva de las personas mayores. Además, se considera que un mal estado de la salud oral está relacionado con el aislamiento social, dado el rol que tiene en la comunicación y estética, y es sabido que la participación y el ambiente físico y social son factores importantes de bienestar para la persona mayor.

Luego de veintidós años, en Japón se logró que más de la mitad de la población sobre ochenta años tenga al menos veinte dientes naturales.

Diferentes estudios realizados en Chile han determinado que las enfermedades orales en el grupo de personas mayores no se distribuyen al azar, ocurriendo con mayor frecuencia y severidad en personas mayores que cuentan con un menor nivel educacional, a la vez que las inequidades en pérdida dentaria han aumentado, a pesar de un crecimiento en los programas de salud oral en adultos. La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 muestra que la prevalencia de dentición funcional en personas mayores de ochenta años es de solo un 9,2 por ciento.

Es por eso que un grupo de organismos y unidades asociados a universidades públicas del país están trabajando en “Estrategia 80.20 en Chile: impacto de tener dentición funcional en la salud integral de las personas mayores”, iniciativa que fue presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso.

Por parte de la casa de estudios, lideran la iniciativa el Centro Gerópolis y la Facultad de Odontología, a los que se unen el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento Saludable del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y el Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales (Ceveo) de la misma casa de estudios. También apoya la iniciativa el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.

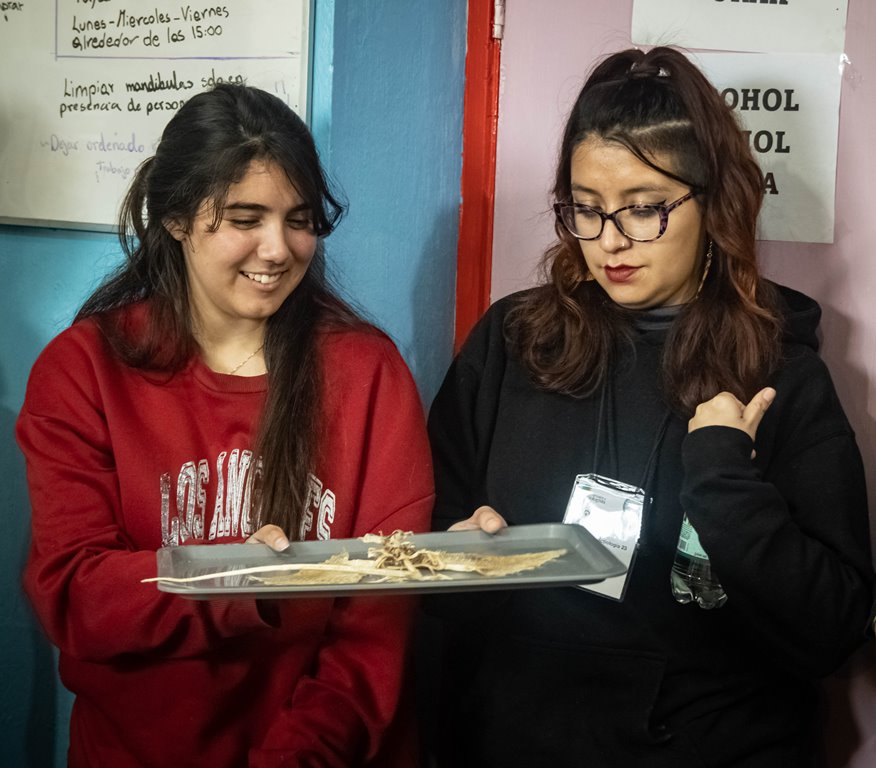

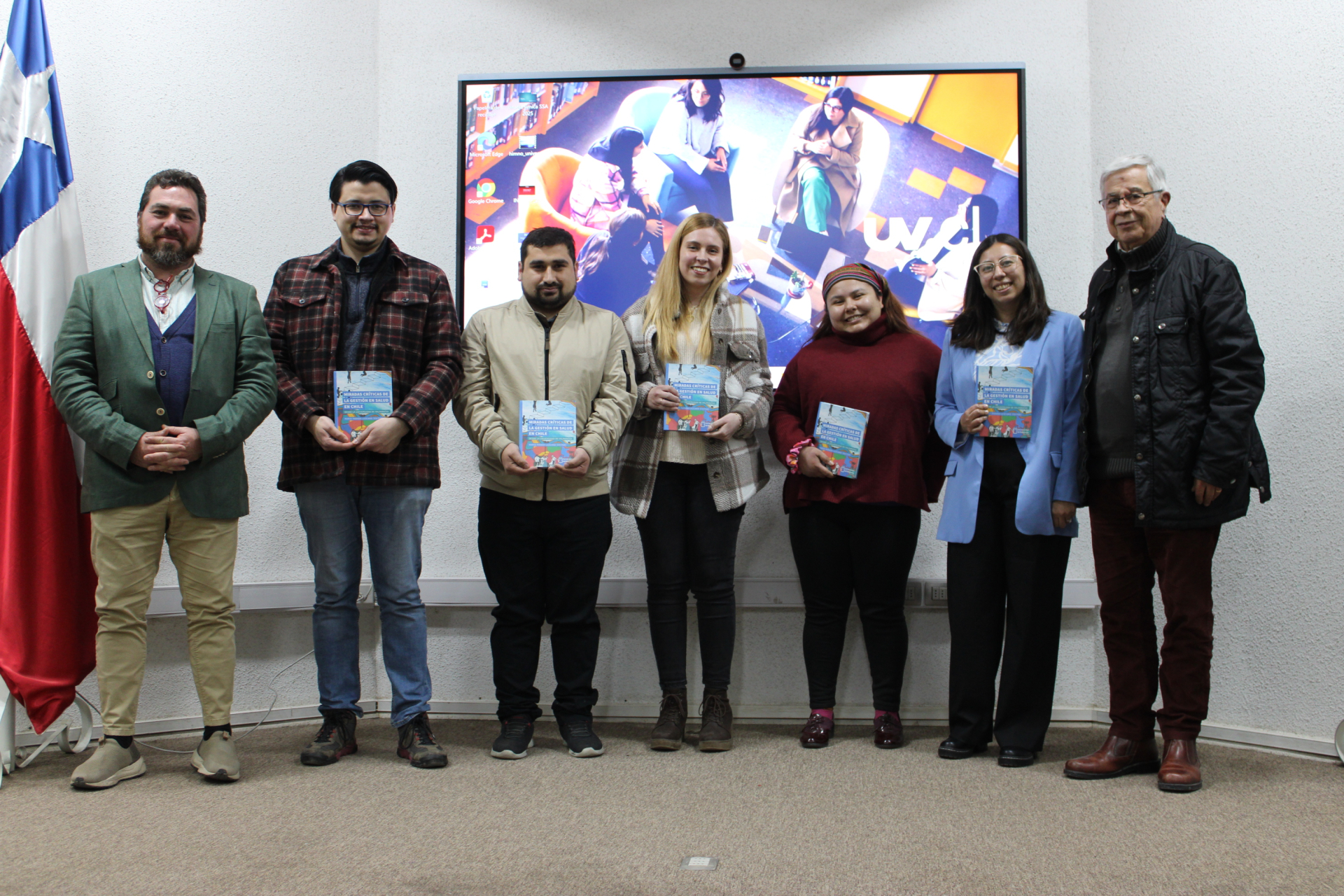

La ceremonia de presentación comenzó con el saludo de Rodrigo Benítez, en representación de Senama Valparaíso, tras lo cual Fabiola Werlinger, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, realizó una introducción del tema. A continuación, la académica de la Facultad de Odontología UV Marjorie Borgeat expuso sobre envejecimiento en Chile y el estado de la salud oral de las personas mayores; María Elvira Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo Mixto de Gerópolis, entregó la visión de las personas mayores, y Jorge Gamonal, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, presentó la Estrategia 80.20. La jornada culminó con las palabras de la directora ejecutiva de Gerópolis, Viviana García, quien llamó a los presentes a involucrarse en la iniciativa.

Actualmente, los actores involucrados en la estrategia se encuentran elaborando un documento de resumen informativo para la política pública (“Policy brief”), que busca entregar información fundamental, basada en la evidencia, a personas encargadas de la toma de decisiones a nivel territorial, tanto local como nacional.

Esto apunta a lograr que los principales aliados de esta estrategia sean los gobiernos municipales y todos los entes relacionados con las personas mayores, vale decir, el Senama, el Ministerio de Salud, los Servicios de Salud y las oficinas municipales de Personas Mayores y Juntas de Vecinos. También se espera integrar a las sociedades científicas odontológicas, a las Facultades de Odontología y Salud y a la empresa privada.

Trabajo colaborativo

Viviana García comentó que “para Gerópolis el trabajo colaborativo es muy importante, y por eso es que nos asociamos cuando nos encontramos con desafíos que son tan interesantes como este, que es la Estrategia 80.20. Además, nos convoca el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, donde algunos de nosotros estamos participando, particularmente yo, en el eje de políticas públicas, y esta es una iniciativa que la estamos moviendo desde ahí también. Ya vimos hoy la importancia de la salud oral no solo para la nutrición, sino cómo influye en el bienestar, la calidad de vida y la función cognitiva. Y sabiendo entonces cómo una política de esta envergadura puede impactar la calidad de vida de las personas, especialmente de las personas mayores, no nos podíamos restar”.

“Para la elaboración de una política pública es importante la concurrencia de todos los actores, no solo desde la investigación o la academia, donde habitualmente ocurren esas cosas, sino sobre todo desde la sociedad civil, desde las personas mayores. Esta estrategia tiene una mirada de curso de vida, porque la idea es que convoque no solo a las personas mayores, sino también a personas de diferentes edades, entendiendo que queremos llegar a esta etapa de la vida con una salud y una funcionalidad dental. Y creemos fuertemente en el efecto movilizador que tienen las personas mayores, por eso el desafío que les planteamos hoy es cómo ellos van a sus territorios y se convierten en agentes de cambio”, agregó.

Organización y compromiso

Para María Elvira Sánchez, “es fundamental que esto se implemente. (…) Ojalá se organicen otras actividades para más personas también, para los clubes de adultos mayores, en los cerros, ya que la atención dental es algo muy costoso para nosotros, muy difícil de enfrentar. Es necesario difundir estas iniciativas que está haciendo esta universidad y otras, para que las personas mejoren su salud dental antes de llegar a los ochenta años. Las organizaciones de personas mayores debemos ponernos de acuerdo, y si hemos logrado importantes avances — tal vez no de la envergadura de este, porque por primera vez trabajamos el tema de la salud— es porque la organización para nosotros es fundamental, y además juntarnos contribuye a nuestra salud emocional, nos sentimos acompañados”.

Por su parte, el doctor Jorge Gamonal manifestó: “Yo creo que es una buena estrategia en general, porque cuando tú levantas cosas con el afectado es mucho más fácil. Si esto tuviera el compromiso tácito de las personas mayores y ellas lo levantaran en su junta de vecinos, en su club de adultos mayores, en todas sus orgánicas, hay un peso específico importante que una vez que se presente el gobierno de turno, cualquiera que fuera, debería incorporarlo. Una de las ventajas que ha tenido la estrategia en Japón es que la sociedad civil se ha hecho partícipe de la decisión; es decir, una vez que la orgánica civil entiende que tener veinte dientes es una barrera protectora para su salud general, y eso lo pelea, en el buen sentido de la palabra, con el municipio, con su alcalde o alcaldesa, esa relación es súper eficiente para conseguir propuestas públicas en el futuro”.

Sobre los próximos pasos, explicó que “estamos transformando la estrategia en un documento de recomendaciones de políticas públicas. Ese documento, que se llama Policy brief, pensamos tenerlo terminado en agosto; y luego, ya habiendo terminado las recomendaciones para el gobierno, para el municipio, para la sociedad civil organizada, para las universidades, ahí lo que corresponde es ir a tocar todas esas puertas para que la incorporen”.

Acumulación de daño

La doctora Marjorie Borgeat reflexionó en que “en Chile estamos viviendo un proceso de envejecimiento, y por lo tanto, existe un proceso de acumulación de daño, que es por enfermedades que son prevenibles. Las caries y la enfermedad periodontal se pueden prevenir, pero, al mismo tiempo, tienes un porcentaje muy alto de la población afectada por estas enfermedades. Entonces, de manera ineludible tienes que tener una inversión importante de recursos para poder dar solución a las personas que están enfermas, y compensarlas, para que el daño no siga avanzando y tenga como consecuencia la pérdida dentaria”.

A la vez, apuntó, “tienes que mantener lo que estás haciendo en la población infantil y juvenil. Y ese es un problema, porque vamos a seguir acumulando daño, entonces este gasto que se requiere para recuperar la salud bucal, que ahora es alto, va a seguir siendo cada vez más alto, porque vas a tener cada vez más personas mayores. El problema no es el envejecer: el problema es que cuando se produce la enfermedad oral no necesariamente se logra controlar, y si lo lograste controlar después ese control no sigue en el tiempo”.

Respecto a cómo se está abordando la problemática con la Estrategia 80.20, opinó: “Me parece súper relevante que quienes van a ser destinatarios de cualquier política pública, sobre todo aquellas destinadas al ámbito de la salud, participen desde la formulación a la identificación de cuáles serían los puntos más críticos o más relevantes, y la manera en que se ejecuta, porque cuando uno lo está viendo desde fuera, o incluso en mi caso que no pertenezco aún al grupo etario, podría visualizar el problema en una forma que tal vez no sea adecuada. Entonces, cuando tú haces partícipes a quienes se van a ver beneficiados por esa política, es muy probable que esa política funcione; y a la vez, requieres esta movilización social, en el sentido de que las personas mayores exijan que esta política pública se instaure”.

Nota: Juan Pablo Salas / Fotos: Denis Isla