Investigadoras UV desarrollan ecoconsorcios microbianos para recuperar tierras agrícolas afectadas por el cambio climático

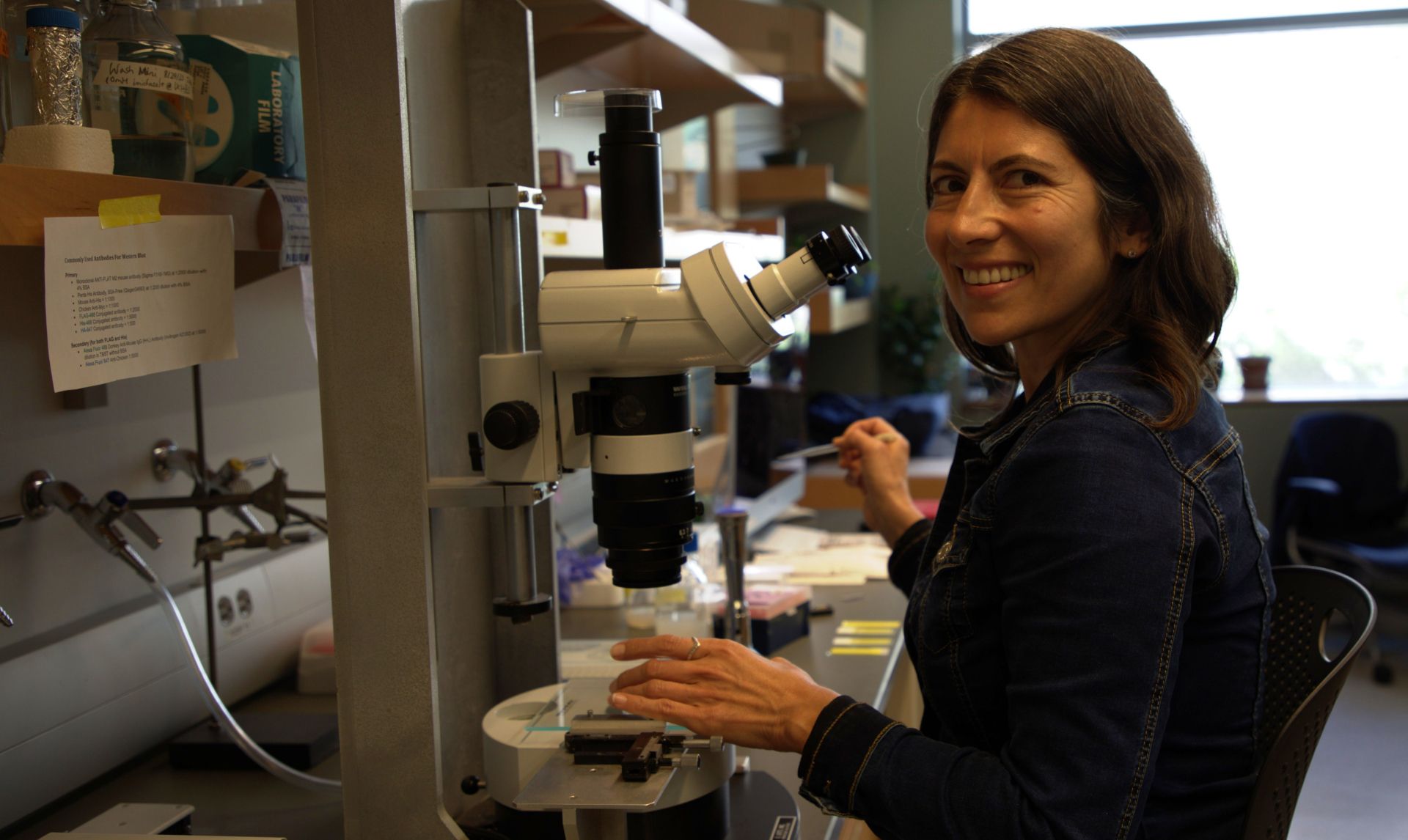

Liderado por la doctora Andrea Calixto y con la participación de la doctora Yoanna Eissler, el proyecto apuesta por una solución sustentable y replicable a nivel mundial: restaurar suelos degradados mediante bacterias del desierto de Atacama y el uso del nemátodo C. elegans como modelo experimental.

Frente a un escenario mundial marcado por la crisis climática y la creciente desertificación de los suelos, un equipo de científicas de la Universidad de Valparaíso está desarrollando una innovadora solución basada en la vida microscópica. A través del proyecto “Desarrollo de ecoconsorcios microbianos para la recuperación de suelos en proceso de desertificación”, liderado por la doctora Andrea Calixto, del Instituto de Neurociencias e investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia (CINV), junto a la coinvestigadora doctora Yoanna Eissler, del Instituto de Química y Bioquímica, ambas de la Facultad de Ciencias de la UV, se propone una estrategia sustentable para restaurar terrenos agrícolas afectados por la salinización y la pérdida de fertilidad.

La iniciativa, que obtuvo financiamiento del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso, busca desarrollar consorcios bacterianos —comunidades microbianas saludables y eficientes— capaces de regenerar suelos degradados. ¿Cómo? Utilizando bacterias recolectadas en el desierto de Atacama, uno de los ambientes más extremos del planeta, que ha evolucionado por millones de años para resistir condiciones complejas como las que actualmente enfrenta la agricultura en la región de Valparaíso y en otras partes del mundo.

Problema local y mundial

“Quisimos poner la mente y las manos para resolver un problema que no solo afecta a la región de Valparaíso, sino al mundo: la erosión y salinización de los suelos, producto del cambio climático y de la actividad humana”, explica la doctora Calixto, quien también advierte: “Esto disminuye la productividad agrícola y afecta directamente a las comunidades que dependen de estos territorios”.

Tal como lo señala la investigadora, el modelo experimental del proyecto es el nemátodo Caenorhabditis elegans (o C. elegans), un gusano de apenas un milímetro de largo, transparente y de ciclo de vida corto, ampliamente utilizado en investigaciones de neurociencia, genética y biología del desarrollo. Aunque diminuto, este organismo es clave para entender la relación entre los suelos y su microbiota.

“De cada cinco animales que existen en el planeta, cuatro son nemátodos. Eso nos dice cuán fundamentales son para la vida en nuestro planeta”, comenta Calixto. “Los suelos que tienen nemátodos son saludables. En cambio, aquellos donde no los encuentras, suelen estar empobrecidos. Hay una correlación directa entre la presencia de estos gusanos y la salud del ecosistema”.

Además de ser indicadores biológicos, estos gusanos son asombrosamente eficientes. C. elegans es hermafrodita, lo que significa que un solo individuo puede reproducirse sin necesidad de pareja.

“Un gusano del laboratorio puede tener entre cien y doscientos hijos cada tres días. Si además se alimenta de bacterias nutritivas, como las que producen vitamina B12, su fertilidad y desarrollo se aceleran aún más”, detalla la investigadora.

Este comportamiento se estudia en condiciones controladas, utilizando bacterias como alimento y como entorno. “La relación con la microbiota es directa. Es su alimento, su entorno, su soporte vital. Por eso C. elegans es un modelo experimental tan potente”, agrega.

Y las bacterias tampoco se quedan atrás. “Una bacteria de laboratorio, cuando está cómoda, se divide cada media hora. Eso la convierte en la máquina biológica más efectiva que existe. Además, las bacterias se adaptan con rapidez: cambian su comportamiento frente a las variaciones de temperatura, humedad y nutrientes”, destaca la científica.

En este caso, las bacterias provienen de distintas capas del suelo del desierto de Atacama, entre los cero y diez centímetros de profundidad, justo donde las raíces de las plantas se relacionan con el entorno microbiano. “Estas bacterias producen vitamina B12, que es clave para el desarrollo del sistema nervioso y el buen funcionamiento del cerebro, tanto en animales como en humanos. También mejora la fertilidad y acelera el desarrollo de los nemátodos”, explica Calixto. “Una microbiota rica en factores como este es fundamental para que el suelo sea saludable”.

Tres ejes

La microbióloga releva que el objetivo final es diseñar una tecnología natural, escalable y replicable: introducir estas bacterias en suelos degradados para favorecer el desarrollo de cultivos en Valparaíso, y eventualmente, en otros territorios del mundo que enfrentan los mismos desafíos. Para eso, el equipo ya trabaja con la empresa regional Agroqtral, liderada por mujeres agricultoras que conocen de cerca las dificultades del rubro.

“El proyecto tiene tres ejes: las bacterias atacameñas, los nemátodos y los cultivos. Queremos que estos ecoconsorcios bacterianos se instalen, formen comunidades estables con las bacterias locales y se perpetúen en el tiempo. Es una estrategia sustentable, sin fertilizantes ni soluciones transitorias”, destaca Calixto. “Queremos entender qué bacterias les hacen bien a las plantas, cómo se relacionan con los organismos del suelo y cómo replicar esa fórmula en distintas condiciones”.

El trabajo de laboratorio ya ha dado señales prometedoras. Las bacterias atacameñas han podido crecer en condiciones controladas en el laboratorio de la doctora Calixto en la Universidad de Valparaíso, demostrando su adaptabilidad. “Estas bacterias no necesitan ambientes extremos para vivir, se alimentan de las fuentes de carbono disponibles en nuestros suelos. Eso las hace ideales para una solución de biorremediación”, asegura Calixto.

A futuro, el equipo espera comparar suelos agrícolas de la región que presentan buen rendimiento con aquellos donde los cultivos fracasan, para identificar qué microorganismos faltan y cómo reinsertarlos. “Los microbios son adaptables, resistentes y eficientes. Fueron los primeros habitantes de la Tierra, y si algo puede restaurar la vida en un ambiente degradado, son ellos”, sostiene.

Del laboratorio al terreno

Con una duración de dos años, el proyecto ya se prepara para avanzar del laboratorio al terreno.

“Necesitamos secuenciar, analizar, trabajar con la comunidad y entregar una solución real”, puntualiza la doctora Calixto. “Nuestro sueño es encontrar una herramienta sustentable que no solo mejore los suelos de Valparaíso, sino que también sirva en otros países, porque la desertificación avanza en otros lugares mundo”.

Asimismo, destaca que más allá de los beneficios para la agricultura, la iniciativa también busca “contribuir a un ecosistema más equilibrado”, demostrando que “la ciencia, desde lo más pequeño, puede generar grandes transformaciones”.

Concluye la investigadora: “Es un beneficio transversal. La industria agropecuaria podría verse especialmente favorecida, pero asimismo toda la sociedad. No se trata solo de mejorar la productividad, sino también de mejorar el entorno. Estamos tratando de mejorar el ecosistema. No podemos ver las cosas de forma separada: vivimos de la tierra, y la tierra responde a lo que hagan los humanos y los animales que están a su alrededor. Tenemos que salvar el planeta de alguna manera, y estas son pequeñas iniciativas que ayudan a eso”, reflexiona la investigadora, quien enfatiza: “Ojalá podamos encontrar una solución en Valparaíso, porque eso beneficiaría a todo el mundo: desde los agricultores hasta quienes consumimos productos del agro, que además tendrían mejor calidad”.

Nota: Pamela Simonetti